Alors que le front occidental est enlisé depuis près de trois ans dans une guerre de tranchées durant la Première Guerre mondiale, les Austro-Allemands percent les lignes italiennes à la fin d’octobre 1917, avançant de plus de 100 kilomètres.

Une victoire éclatante qui eut pourtant un coût terrible pour la monarchie habsbourgeoise et les Empires centraux.

I – Contexte et préparatifs de la bataille

À la mi-juin 1917, l’Empire allemand et l’Empire austro-hongrois sont au bord du gouffre. Leurs espoirs de victoire sur le front occidental s’amenuisent avec l’entrée en guerre des États-Unis et les effets des blocus sur leurs économies, entraînant rationnement et famines locales. Pourtant, les révolutions russes ravivent leur espoir en ouvrant la voie à des négociations pour mettre fin au conflit à l’Est.

Dès lors, la seule menace pour l’Autriche-Hongrie reste l’Italie, engagée dans la guerre depuis 1915. Mais sur ce front, l’armée italienne est épuisée après onze batailles de l’Isonzo, dont les gains territoriaux furent insignifiants au prix de pertes catastrophiques.

L’état-major habsbourgeois prépare une offensive visant à percer le front et marcher sur Venise avec ses propres troupes, dans l’espoir de contraindre l’Italie à la reddition. Mais les Allemands, méfiants envers leur allié, voient d’un mauvais œil ses discussions ouvertes sur un armistice sans annexions, une hypothèse inacceptable pour le Kaiser Guillaume II.

Profitant de la fin du siège de Riga à l’Est, le commandement allemand décide alors de former la 14e armée, placée sous les ordres d’Otto von Below, et de l’envoyer sur le front italien. Parmi ses rangs se trouve un jeune lieutenant prometteur de 25 ans : Erwin Rommel.

II- La bataille de Caporetto, une victoire éclatante qui surprend tout le monde

Face à l’épuisement des troupes austro-hongroises – la dernière bataille de l’Isonzo n’ayant été remportée que de justesse –, les Allemands revoient à la baisse les ambitions de leur allié. Leur plan pour l’Opération Waffentreue (« Fraternité d’armes ») ne vise plus qu’à déstabiliser le front près d’un village appelé Kobarid (Karfreit en allemand, Caporetto en italien).

Si le village est pris, les Austro-Allemands auront suffisamment ébranlé le front italien pour pouvoir rediriger leurs efforts vers le front français, où se préparent les offensives du printemps, la « dernière chance » avant l’arrivée des forces américaines.

Pour ce plan, 350 000 hommes sont mobilisés, l’essentiel de l’offensive reposant sur la 14e armée, composée de six divisions allemandes et neuf autrichiennes, appuyées par 2 500 canons.

En face, 250 000 Italiens et 1 300 canons sont rassemblés au sein des 2e et 3e armées. Bien qu’ils repèrent les mouvements ennemis, ils choisissent de les ignorer et ne renforcent pas leurs défenses.

24 octobre 1917, à l’aube. Un épais brouillard enveloppe le front lorsque, soudain, le tonnerre des 2 500 canons austro-allemands éclate. La terre tremble sous un barrage d’obus irritants, forçant les soldats italiens à retirer leurs masques... avant qu’une pluie mortelle d’obus à gaz ne s’abatte sur eux.

Puis surgit l’infanterie. Oubliées les vagues humaines : les troupes de choc avancent en colonnes d’infiltration, se glissant entre les failles du dispositif ennemi. Armés de grenades et de lance-flammes, ils frappent avec une précision implacable, prenant d’assaut les positions italiennes cruciales. Les premières lignes cèdent en quelques heures.

C’est un carnage. Des unités entières sont pulvérisées, d’autres encerclées et capturées. En une seule journée, des dizaines de milliers de soldats italiens tombent aux mains de l’ennemi. Les positions si chèrement acquises sont abandonnées sans même un combat. L’armée italienne vacille.

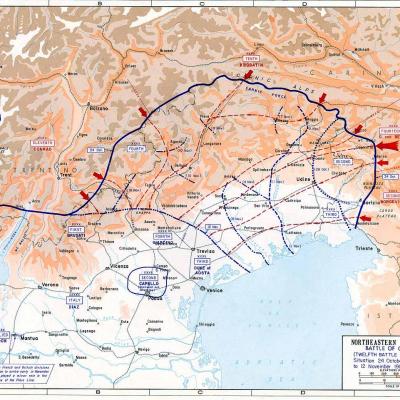

Les Austro-Allemands franchissent l’Isonzo et s’emparent de Caporetto dès le premier jour. Pris de court, l’état-major italien ordonne le repli des 2e et 3e armées.

Mais cet ordre, loin d’organiser une retraite maîtrisée, plonge les défenses dans le chaos. La confusion s’empare des rangs italiens, les lignes s’effondrent. La 2e armée, incapable de se réorganiser, bascule dans la panique et se disloque. Ce n’est plus une retraite, c’est une débâcle.

Pris de court par l’ampleur de leur succès, les Austro-Allemands peinent à exploiter l’effondrement du front italien. Plutôt que de pousser leur avantage, ils se contentent de suivre la retraite ennemie, pillant les stocks de matériel abandonnés – une aubaine alors que leurs propres ressources s’amenuisent en cette fin d’année 1917.

Pourtant, la débâcle italienne se poursuit. De nombreuses unités, en pleine déroute ou envoyées pour couvrir la retraite, sont encerclées et capturées.

Finalement, les Italiens parviennent à stabiliser le front sur le fleuve Piave, après avoir replié leurs forces derrière la rivière Tagliamento. Après deux semaines d’affrontements acharnés, la bataille s’achève le 9 novembre.

III- Conséquences de la bataille et résultats en demi-teinte

À court terme, le bilan de la bataille de Caporetto est sans appel : une victoire éclatante pour les Austro-Allemands.

Pour un coût de 50 000 à 70 000 morts et blessés dans leurs rangs, ils infligent aux Italiens 40 000 pertes, mais surtout, capturent 290 000 soldats. À cela s'ajoutent entre 250 000 et 400 000 déserteurs, conséquence directe du chaos et de la retraite désordonnée.

Surtout, ils ont accompli l’impensable : percer un front resté figé pendant deux ans et avancer de 110 kilomètres en quelques jours.

Cette victoire – la plus grande de l’Autriche-Hongrie durant la Première Guerre mondiale – affaiblit pourtant les Empires Centraux et renforce l’Entente (France, Royaume-Uni et Italie).

Sur le papier, la victoire semble à portée de main pour les Empires Centraux : la Serbie et la Roumanie ont capitulé, la Russie s’apprête à faire de même, et l’Italie est à genoux. Mais en coulisses, la réalité est tout autre.

La préparation de l’offensive a mobilisé l’essentiel des trains et des rations austro-hongroises, plongeant la moitié des villes de l’Empire des Habsbourg dans la disette. La faim et la colère montent. Une population épuisée, exaspérée, ne réclame plus qu’une seule chose : la paix.

Du côté de la Triple Entente, cette défaite renforce la coopération entre alliés. Le 8 novembre 1917, un Conseil Suprême de Guerre est créé, réunissant un officier expérimenté de chaque nation – Britannique, Français, Italien, ainsi qu’un Américain en tant qu’« associé ». Son objectif : coordonner les décisions stratégiques pour stabiliser le front.

L’une de ses premières mesures est l’envoi de deux corps d’armée, l’un britannique, l’autre français, pour combler les brèches en Italie et prévenir de nouvelles offensives. Dans le même temps, le conseil commence à réfléchir aux termes d’un futur armistice.

La mémoire de cette bataille continua d’alimenter de nombreux débats après la Première Guerre mondiale, tant l’humiliation est immense. Refusant d’admettre ses erreurs, le haut commandement italien rejetta la faute sur des traîtres de l’intérieur et accusa ses propres troupes de lâcheté.

Avec le temps, Caporetto devient en italien un symbole d’échec retentissant, à l’image de Berezina en français.